婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

婚姻費用を分担する夫婦の義務とは?

結婚して共同生活を送るうえでは、夫婦ふたりの住居、食事、被服、子どもの教育などにお金が必要になります。

そうした夫婦で共同生活を送るうえで必要となる費用(「婚姻費用」といいます)は、本人に明確な意識、自覚がなくとも、二人が収入に応じて分担する義務が法律上で存在します。

もし、どちらか一方の収入が大きく減るような事態が起これば、他方が負担する分を増やし、お互いにたすけあって共同生活を送ることになります。

『婚姻費用など別居する際の約束事は、確かな合意書にしておくと互いに安心です。』

婚姻費用を分担する契約を夫婦の間で行なうときは、一般に公正証書を利用して合意書を作成します。

夫婦と子は、同等水準の生活ができます

夫は給与等の収入を稼ぐ役割を主に担い、妻は育児・家事を主に担うことが、多くの家庭において見られます。

こうした役割分担をしても、夫婦と子どもは平等に生活できることになります。

つまり、収入を多く得ている側が他方よりも良い暮らしをできることになりません。

もし、不仲が原因となり夫婦が別居することになっても、夫婦には互いに同じ水準で生活できる権利と義務(これを「生活保持義務」といいます)があります。

生活保持義務は、原則として法律上の婚姻関係が解消される(離婚)まで続きます。

そのため、妻子が夫と別居し、その妻が主婦である場合、妻は夫に対して別居期間における妻子の生活費(婚姻費用)を請求することが原則として認められます。

「婚姻費用」は、結婚生活に必要となる一切の費用

婚姻している夫婦が共同生活を送るうえでは、食費、住居費、被服費、医療費、交際費、子どもの教育費などが必要になります。

これらの婚姻共同生活に必要となる一切の費用を「婚姻費用」といいます。

夫婦には、それぞれの収入または資産に応じて二人で婚姻費用を分担する義務のあることが、法律(民法)に定められています。

また、経済面においても夫婦はたすけ合って生活する扶助義務も法律に定められています。

このように、男女が夫婦として共同生活をおくるために必要になる生活費が婚姻費用であり、この婚姻費用は夫婦が各自の収入に応じて分担しなければならないことは法律に定められています。

しかし、婚姻費用の分担義務については、夫婦が仲よく同居生活を送っている限り問題化することはありません。

夫婦の間で婚姻費用が問題になるとき

夫婦の仲が円満であるうちは、ごく自然な形で夫婦が婚姻費用を分担して生活しています。

たとえ、生活が裕福でなくとも、お金のことで夫婦が揉めることは余り起きないものです。

しかし、夫婦が不仲になってくると「夫(または妻)が、生活費を家計に入れない」「勝手に金額を減らした」という事態の起こることもあります。

こうしたときになり、はじめて夫婦の間に「婚姻費用」が問題として認識されます。

そのほかに、夫婦の間に不貞行為・暴力の問題が起きることで、夫婦の一方が婚姻共同生活をしていた家から出ていくことがあります。

また、外観上では夫婦の同居が続いて問題のないように映っていても、実際には夫婦としての共同生活が破たんしており、家庭内別居の状態が続いていることもあります。

このような何らかの問題が夫婦間に起こっている状態になると、婚姻費用の分担方法について整理することが現実に重要な課題となってきます。

そして、夫婦で婚姻費用の分担方法について話し合ったり、別居後に一方から他方へ婚姻費用の支払い請求が起きることもあります。

もし、婚姻費用の分担に関する請求をしても相手から拒否されたり、分担額など条件面で調整がつかないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てることができます。

その根拠は、婚姻している夫婦には婚姻費用を分担する法律上の義務があることあります。

参考条文〔民法第760条(婚姻費用の分担)〕

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

まずは婚姻費用を請求する

別居が続いている中で婚姻費用の分担額を取り決めるとき、『婚姻費用の支払いを開始する時期をいつの時点までさかのぼるか』ということも問題になります。

婚姻費用を分担する義務が開始する時期としては、次のときが考えられます。

- 別居を開始したとき

- 婚姻費用に関する「審判」または「調停」が成立したとき

- 婚姻費用を請求したとき

家庭裁判所の実務では、調停又は審判で婚姻費用の分担請求をしたときからとされています。

そのため、夫婦の関係が悪化して、夫婦での婚姻費用についての取り決めをできないときは、まずは婚姻費用の分担請求を家庭裁判所に申し立てしておくことが安全であると言えます。

必要となった婚姻費用を請求せず何もしないでいると、婚姻費用の分担で不公平な状態が続いても、その状況を認めてしまう結果になりかねません。

別居は夫婦の同居義務に違反しないの?

民法には『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。』と定められています。

この夫婦に課された同居の義務は、一般にも広く知られています。

そのため「夫婦が別居をすることは法律違反にならないか?」という質問がよくあります。(了解を得ず別居した相手(配偶者)の婚姻費用を負担する義務はないのではないか?という質問もあります。)

夫婦の間に別居の合意があるときのほか、夫婦の一方に不貞行為・暴力行為があったなどのやむを得ない事情があるときは、別居も認められます。

なお、夫婦関係が破たんしているときに同居することを強制すると、かえって夫婦関係に悪い影響を及ぼすとの考え方が示された裁判例もあります。

参考条文〔民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)〕

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

不倫して家を出た妻子の婚姻費用も払わねばならないの?

夫婦が別居することになっても、その事実により婚姻費用の分担義務が消えないことは、上記の説明にあるとおりです。

ただし、どの場合にも配偶者に対し婚姻費用を払わなければならないわけではありません。

婚姻費用の分担義務について、例外的な取り扱いが認められるケースがあります。

それは、夫婦の同居協力義務を守らず、不貞行為を理由として勝手に別居しているときなど、自ら婚姻関係を破壊している側から相手側に対して婚姻費用を請求することは認められないと考えられています。

そうした考え方は、一般的な心情としても理解できるところではないでしょうか?

しかし、別居した側が夫婦の子どもを監護養育している場合は、子どもの養育費用については分担義務は消えません。

その理由は、子どもには両親の別居に何ら責任が無いためです。

別居になった原因が何であるかについては、夫婦に見解や認識の相違も生じます。

そして、別居の原因が夫婦のどちら側にあるかということは、別居の先に離婚になったとき、離婚に伴う慰謝料の支払いに影響することになります。

そのため、夫婦の双方ともに自分に別居の原因があることを認めないかもしれません。

このような場合、夫婦だけで婚姻費用の分担方法を決めることが難しいかもしれません。

夫婦で協議しても婚姻費用の分担方法が決まらなければ、婚姻費用の支払いを受ける側から、家庭裁判所に対し調停又は審判の申し立てを行なうことになります。

どのように婚姻費用を決めるの?

婚姻費用は夫婦の生活費になりますが、それぞれの夫婦によってお金の使い方、考え方などが異なります。

たとえ、収入額が同じ家庭であっても、消費志向の高い家庭もあれば、貯蓄志向の高い家庭もあります。

そうした違いによって、収入額に占める婚姻費用の支出の割合は異なります。

このようなことから、別居中の婚姻費用の分担額は、夫婦双方の資産、収入を参考にしながら話し合いによって現実に即して決めることになります。

ただし、夫婦関係が破たんに瀕している状況であると、夫婦の話し合いでは別居中の婚姻費用が決まらないこともあります。

このときには、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停もしくは審判を申し立てることにより、家庭裁判所で別居期間中の婚姻費用を決めます。

家庭裁判所では標準的算定方式による「算定表」が利用されており、この算定表は、裁判所のホームページにも掲載されています。

このため、夫婦における話し合いで婚姻費用の分担額を定めるとき、算定表を参考にしながら婚姻費用を決めようとする夫婦も多くあります。

なお、婚姻費用の算定に算定表を利用する場合、婚姻費用を受領する側の別居中の住居費用を婚姻費用の支払い義務者側が負担しているようなケースでは、その負担分を婚姻費用として控除するなど、いくつか留意すべき点もあります。

婚姻費用が決まったときは?

夫婦の協議によって婚姻費用の分担額が決まったならば、夫婦で婚姻費用の合意書を作成しておくと、その後における約束の履行面で双方とも安心できると言えます。

そもそも、婚姻費用の分担額を決めなければならない状況にある夫婦は、お互いの信頼関係が壊れかけている状態にあると言えます。

そのため、婚姻費用の分担を合意した後に、婚姻費用の支払いに関する約束を双方で守ることのできるよう、別居期間中のその他取り決め事項も、あわせて合意書に作成しておきます。

合意書に作成しておくと、将来に婚姻費用の不払い、離婚時における清算が生じたときにも、あらかじめ定めた合意書の条件をもとにして夫婦の間で話し合うことができます。

なお、婚姻費用の支払い期間が長期化する見込みがあったり、毎月の婚姻費用の分担額が大きいときは、婚姻費用の分担合意を公正証書契約に作成することを検討する必要があります。

婚姻費用の分担合意を公正証書の契約書にしておくと、万一婚姻費用が不払いになったとき、裁判をしなくても婚姻費用の支払義務者の給与などを差し押さえることができます。

その後の見直し

いったんは合意した婚姻費用の分担条件であっても、その後に夫婦の一方又は双方の事情が大きく変わったときは、婚姻費用の分担にかかる条件を変更することになります。

例えば、合意時には職に就いていなかった妻がその後に就職したり、多くの収入を得ていた夫がその後に勤務先を退職することも起こります。

こうしたときに以前に合意した婚姻費用の分担条件を維持していくと、夫婦間の公平性が損なわれますので、公平な状態になるよう条件の見直しが行われます。

これについては夫婦の話し合いで変更できますが、二人で解決を図ることが難しいときには、家庭裁判所の調停等を利用する方法もあります。

離婚時に清算する

別居中の婚姻費用の分担について整理せず離婚することになったときは、離婚の際に未払いとなっている婚姻費用を清算することもあります。

このとき、婚姻費用の分担額をいくらとするかを夫婦の間で合意をしなければなりません。

つまり、別居中に婚姻費用の分担を定めておかなくても、あとで清算するときに夫婦で話し合わなければならず、ここで揉めてしまうと離婚の条件を決めることにも影響してしまいます。

こうしたことから、夫婦に起きた問題は解決を先送りしないことが大切になります。

なお、離婚するとき、養育費や財産分与など離婚にかかる条件を定めることになりますので、夫婦に未精算となっている金銭が残っていれば、婚姻費用以外でも一緒に清算できます。

離婚へ向けた取り決めも含め、婚姻費用分担の合意書を作成します。

代表者 塚田章

日本行政書士会連合会所属行政書士

日本カウンセリング学会所属

JADP認定カウンセラー

夫婦契約の専門家として沢山の離婚相談(平25.148)等に対応しています。

独立行政法人で法務に携わってきた経験から、契約書の作成を得意としてます。

夫婦が婚姻費用について協議するときは、近い将来にある離婚を視野に入れていることが多くあります。

今すぐには事情があって離婚できないときなど、離婚に向けたステップとして夫婦が別居し、別居により必要となる婚姻費用などを取り決めておきます。

そのため、離婚する際の財産分与、離婚慰謝料なども、あらかじめ同時に協議しているケースもあります。

しかし、離婚の予約契約は法律上では意味のないものになるため、そのような合意書の作成には慎重な対応が求められます。

当事務所は、これまで婚姻費用の分担契約だけでなく、協議離婚における公正証書契約など、夫婦間の契約を多く取り扱ってきております。

いま当サイトをご覧になっている貴方とも、ご縁がありましたら、別居などを契機とした婚姻費用の分担に関する合意書などを、一緒に相談しながらご希望の形に作成させていただきます。

どうぞ、よろしくお願いします。

船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)

『専門家へ相談することが、安心への近道になると考えます。』

婚姻費用にかかる合意書・公正証書の作成サポート

いつでも相談できる、安心の合意書・公正証書を作成するサポート

婚姻費用の分担方法など、別居期間に関する夫婦の大事な合意事項について、確かな合意書、公正証書に作成することを専門行政書士がサポートします。

まずは、現状の確認と対応についてのご相談から始まり、婚姻費用の分担方法を契約に定める合意書(公正証書)が完成するまでを丁寧に対応させていただきます。

プラン別にサポートの期間を1か月、3か月と定めており、このサポート期間内に婚姻費用の合意書(公正証書)を完成することになります。

ご利用における流れ

婚姻費用に関する合意書を作成する主な流れは、次のとおりです。

- お申し込みの受け付け(電話、フォーム(メール連絡)、面談)

- サポートのご利用条件、流れなどについて説明させていただきます。

- サポート契約の確認、ご利用料金のお支払い(銀行振込み、クレジットカード払い)

- 合意書に定める内容(ご要望、相手方との合意事項など)を確認させていただきます。

- こちらで合意書の案文(素案)を作成します。

- 案文をご確認いただきまして、修正、追記する事項を確認させていただきます。

- 修正等のご要望がありましたら、それを案文に反映させる作業をすすめます。

- 再度、案文をご確認いただきます。(6・7・8の繰り返し)

- 完成した合意書をご夫婦で締結いただきます。公正証書に作成する場合は、公証役場へ申し込み、公証役場で公正証書を完成させます。(ご夫婦二人で公証役場へ行きます)

婚姻費用の支払い額を決めるときのご注意

合意書(公正証書)に定める婚姻費用の支払い額など、契約の条件については、ご夫婦二人で話し合って決めていただきます。

その過程で当事務所から相手方(配偶者様)へ電話等の連絡を入れたり、お二人の間を仲介して契約の条件を調整する対応は致しかねます。

もし、お二人だけで話し合えない、合意が成立しない状況にあれば、家庭裁判所の調停または審判を利用して婚姻費用の分担方法を決めることになります。

合意書(公正証書)の作成は、お二人の間に合意が成立することで可能になります。

離婚する場合の取り決め

婚姻費用の分担方法が夫婦の間で問題となるときは、ほとんどが夫婦の仲が悪くなったことで別居するタイミングになります。

そうしたことから、別居する際、婚姻費用の分担方法のほかに、その先に離婚になったときの離婚に関する条件(財産分与、養育費など)を事前に決めておこうと考える方もあります。

しかし、離婚の条件についてお二人で話し合うことは構いませんが、離婚することが確定していない段階で条件を話し合っても、具体的に決められず、離婚するときに改めて双方で確認することが必要になります。

また、事前に離婚の条件に関する合意ができたとしても、その後に夫婦のいずれか一方が離婚する約束を撤回する事態の起こることもあります。

そうなったときは協議離婚することができず、離婚をすすめるには家庭裁判所で調停を経て、最終的には裁判で離婚請求を行うことになります。

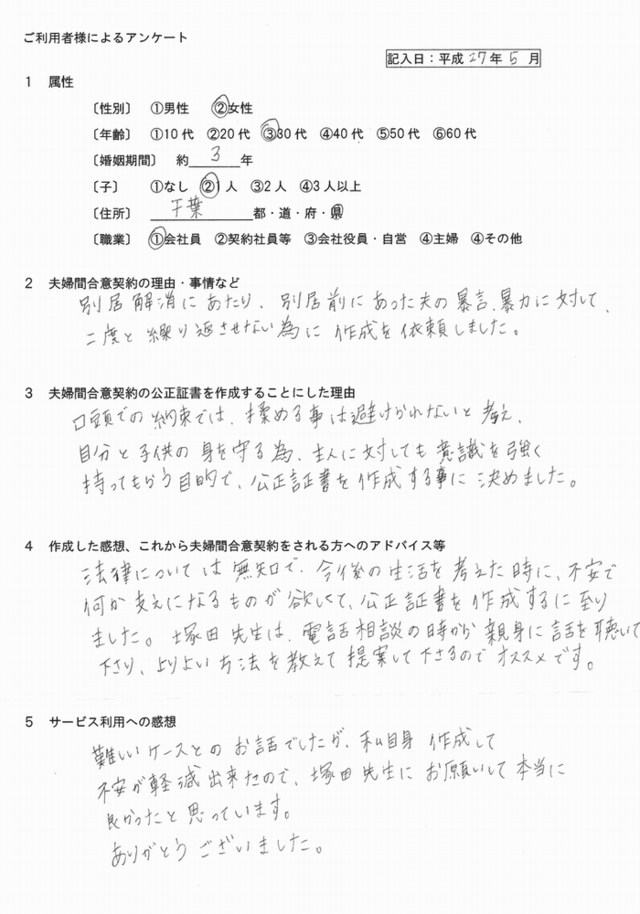

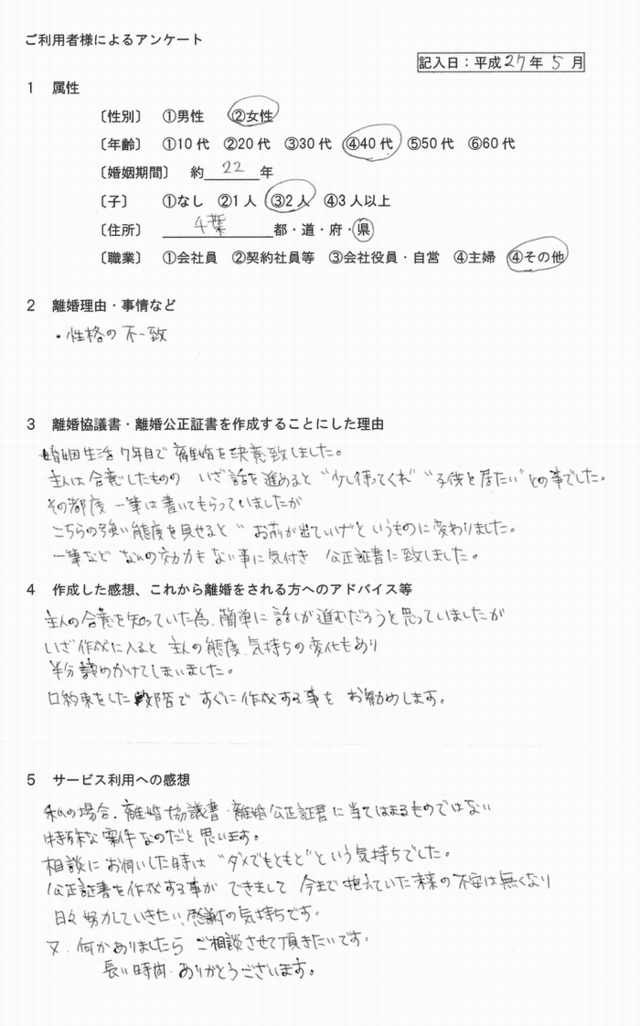

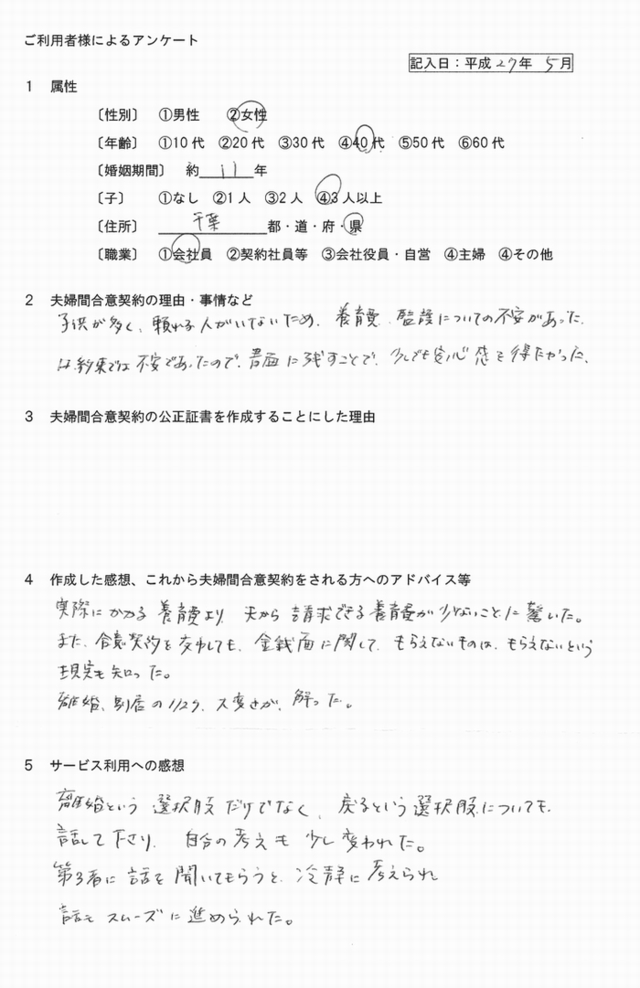

ご利用者様の声(175名様)をご紹介させていただきます

婚姻費用の分担等に関する合意書、離婚協議書(公正証書)を当事務所サポートで作成されたご利用者の方の声(アンケート回答)をご紹介させていただきます。

(本掲載については、ご本人様からご了解を得ております。)

女性、30代、子1人

身を守るため

口頭での約束ではもめる事が避けられないと考え、自分と子供の身を守るため、主人に対しても意識を強く持ってもらう目的で公正証書を作成・

女性、40代、子2人

公正証書に

主人は合意したものの、いざ話を進めると、「少し待ってくれ」「子供と居たい」とのことでした。・・公正証書に致しました。

女性、40代、子3人

書面に残し安心

子供が多く、頼れる人がいないため、養育費、監護についての不安があった。口約束では不安であったので、書面に残すことで少しでも安心感・

『婚姻費用@合意書サポート』

信頼できる専門家のサポートで、

婚姻費用の合意書を作成しませんか?

ここが選ばれている理由です

『婚姻費用@合意書サポート』の特長

- 専門事務所のため、夫婦の合意書、離婚協議書、公正証書の作成に実績が多くあります。

- 安心の定額料金制なので、高い追加料金がかかる心配が一切ありません。

- 合意書の案文作成から始めますので、ご夫婦の協議に応じて内容を何回でも修正して完成に向けてすすめていけます。

- 土日にもご相談、案文の修正についてご連絡いただけます。

お申し込みは、ご自宅からも可能。お手続もかんたん。

「お電話」または「フォーム」からのご連絡により、婚姻費用の合意書作成サポートにお申し込みいただく旨をご連絡いただくことから始まります。

お申し込みをいただけますと、サポートのご利用にかかる条件、主な流れ、お手続きの方法についてご案内いたします。

そして、サポート契約をご確認いただいたうえでご利用料金をお支払いいただきますと直ちにサポートが開始されます。

ご利用者の方から合意書を作成するご事情、ご要望などをお電話またはメールでお伺いさせていただきまして、速やかに合意書の案文作成に着手します。

お申込みフォームはこちら

全国どこからもご利用いただけます。

全国どこからでも、婚姻費用に関する合意書の作成にかかるご依頼に対応します。

当事務所へお越しいただかなくとも、電話、メールによる連絡により、婚姻費用の分担方法に関するご相談から合意書の作成までをきめ細かくサポートさせていただきます。

ご自宅、職場、電車内に居ながらでも、いつでも必要なサポートをご利用いただくことができますので、お忙しい方にも便利なサポートです。

もちろん、ご希望者の方には船橋事務所までご来所いただいたうえでお打合せいただくこともできます。

完成まで、何回でも修正できる。

婚姻費用の分担方法についてご夫婦の間に合意ができるまで協議いただいて、それを合意書の案文に反映、修正しながら、合意書をサポート期間に完成させることを目指します。

サポート期間は、何回も修正が発生しても、それで追加料金が発生することはありません。

そのため、婚姻費用の分担方法について、ご夫婦の間でしっかりと納得いくまでお話し合いをすすめていただくことができます。

いつでも、迅速対応。

土日にも申し込み等を受け付けていますので、あなたの大事な合意書の作成にいつでも迅速に対応させていただくことができます。

配偶者様との協議の進展に応じて、タイミングを外さず対応をすすめることができます。

ご依頼者の方からは『いつでも連絡がついて、すぐに対応してくれるので安心だった。』とのご評価をいただくことがあります。

もちろん、ご相談いただけます。

サポートご利用者の方につきましては、婚姻費用の合意書を作成するにあたり、婚姻費用、子どもの監護養育、面会交流などについて、お分かりにならないことをご相談いただけます。

また、協議離婚をお考えになられているときは、離婚の条件などについてもご質問いただき、協議のすすめ方などについて離婚相談をご利用いただくことができます。

家事専門事務所として、婚姻費用のほかに、不倫問題の対応、協議離婚の契約についても豊富な実務実績を有しております。

なお、サポートご利用者の方には、ご相談料を別に頂戴することはありません。

安心できる夫婦契約書(婚姻費用等)を提供します。

婚姻費用の分担など、夫婦の間における合意事項について、一緒にご相談しながら安心できる合意書(公正証書)として作成できます。

別居期間における婚姻費用の分担・精算を合意書に定めるときは、将来の離婚まで想定されている方も多くあります。

当事務所は、協議離婚の契約書を作成している専門事務所としてこれまで数多くの離婚契約書の作成に携わってきております。

そのため、婚姻費用ほか、あなたのご心配な事について、お役に立てる知識または情報を提供させていただくことができるかもしれません。

今時点における婚姻費用ほかのご心配事を解消するためにどのようされたいのか、あなたのお話をお伺いすることから始め、最適な合意書を作成します。

サポートのご利用を希望されるときは、サイトの「お問い合わせフォーム」または「お電話」でご連絡ください。

全国対応のサポート「婚姻費用分担の合意書など」

婚姻費用の分担契約のほか、夫婦問題の契約書(誓約書、離婚協議書、公正証書 離婚)を作成するサポートをご用意しており、全国からのご依頼に対応します。

婚姻中に起こる不倫問題への対応にかかる慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、問題の解決時に利用される示談書なども作成しています。

船橋市、市川市、千葉市、浦安市、柏市、習志野市、八千代市、銚子市、館山市、木更津市、成田市、佐倉市、東金市、松戸市、野田市、茂原市、旭市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、勝浦市、市原市、流山市、我孫子市、鴨川市、いすみ市、大網白里市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、ほか

千葉県以外にも首都圏ほか全国のご利用者様に対しまして、メール、電話により、きめ細かく丁寧にサポート対応させていただきます。

免責事項

当ウェブサイト『婚姻費用@合意書サポート』は、婚姻費用の分担契約をお考えになられている方に向けた情報提供として婚姻費用ほか関連情報を掲載しています。

なるべく正確性を期すよう心掛けておりますが、記載の内容を保証するものではありません。

閲覧者がサイトに記載する情報から判断等したことで生じた損害につきましては一切の責任を負いかねますので、その旨をご承知おきいただけますようお願いします。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』